重慶中國三峽博物館位於重慶市渝中區人民路236號,地處重慶人民大禮堂的正西端,緊鄰人民廣場,地理位置優越且交通便捷。它是國家一級博物館,同時也是集文物收藏、保護、研究、展示和教育為一體的大型綜合性博物館,更是解讀三峽歷史文化、巴渝文明以及長江流域文明的重要窗口。博物館特色鮮明,以三峽文化為核心,全面展現了三峽地區的自然風貌、歷史變遷、民俗風情和三峽工程的宏偉成就,館內藏品涵蓋了青銅器、陶器、瓷器、書畫、石刻、錢幣等多個類別,極具歷史與藝術價值。博物館建築極具辨識度,整體佔地3萬平方米,建築面積達45098平方米,展廳面積約20000平方米,主體建築由主館、文物保管樓、學術報告廳等部分組成,建築外觀採用了「山」「水」呼應的設計理念,隱喻三峽的山川地貌,既富有現代感,又蘊含著濃厚的文化內涵,成為重慶市區的標誌性建築之一。

歷史文化

重慶三峽博物館的發展歷程與三峽工程緊密相關,其前身可追溯至1951年成立的西南博物院,後歷經多次調整與發展,為三峽博物館的建立奠定了堅實的藏品與學術基礎。隨著三峽水利樞紐工程的推進,大量珍貴文物面臨淹沒風險,為搶救、保護和展示這些承載三峽歷史的文化瑰寶,建設一座專門的三峽博物館被提上日程。

2000年,重慶中國三峽博物館正式動工建設,2005年6月18日建成並對外開放,成為當時西南地區規模最大的綜合性博物館。館內的文物收藏工作貫穿三峽工程文物保護搶救的全過程,累計收藏三峽地區出土文物及相關藏品超過10萬件/套,其中一級文物622件/套,這些文物跨越了從遠古時期到近現代的漫長歲月,系統呈現了三峽地區從舊石器時代開始,歷經巴國、楚國、秦漢等多個歷史時期的文化脈絡。

此外,博物館還深度挖掘巴渝文化、移民文化等特色文化內涵。三峽地區曾是巴人活動的核心區域,館內藏品中大量的巴式青銅器,如柳葉形青銅劍、虎紋銅鉞等,見證了巴渝文明的獨特風貌;而三峽移民相關的實物與資料,則記錄了百萬移民為三峽工程作出的巨大犧牲與奉獻,成為移民文化傳承的重要載體。同時,博物館通過學術研究、展覽交流等活動,不斷豐富三峽文化的研究成果,推動長江流域文化的傳播與交流。

主要景點

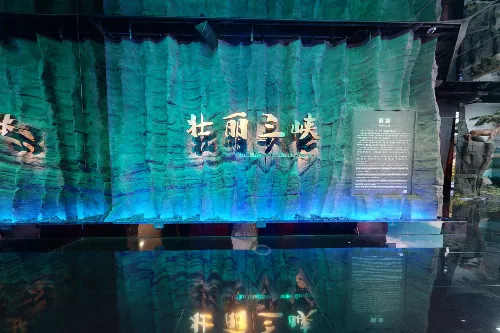

壯麗三峽展廳

壯麗三峽展廳是三峽博物館的核心展廳之一,展廳面積約1800平方米,透過大量的實物、模型、圖片和多媒體手段,全方位展現三峽的自然景觀與人文歷史。展廳內陳列了三峽地區不同地質時期的岩石標本、古生物化石,包括距今數億年的三葉蟲化石、恐龍化石等,讓觀眾瞭解三峽地貌的形成過程。同時,展廳還還原了三峽古棧道、白帝城、張飛廟等著名景觀的縮小模型,展示了三峽地區的古建築風貌;此外,展廳更透過場景再現,呈現了三峽原住民的傳統生活場景,搭配出土的生產工具、生活用具,生動展現了三峽人民的生活智慧。

遠古巴渝展廳

遠古巴渝展廳聚焦巴渝地區從遠古到戰國時期的歷史文化,展廳面積約800平方米,集中展示了巴人創造的燦爛文明。館內陳列著眾多極具代表性的巴文化文物,其中包括多件一級文物,如商代的青銅尊、戰國時期的柳葉形青銅劍和虎紋銅戈等。這些青銅器造型獨特,紋飾精美,帶有強烈的巴人文化特色,見證了巴國的軍事、祭祀和日常生活。此外,展廳還展示了巴人遺址出土的陶器、玉器等文物,透過這些文物,清晰呈現了巴渝地區早期人類的生產生活、部落發展以及與周邊文化的交流融合歷程。

城市之路展廳

城市之路展廳面積約1000平方米,以時間為脈絡,系統梳理了重慶從古代聚落發展為現代大都市的歷史進程。展廳從先秦時期的巴國都城開始,依次展示了秦漢時期的行政建置、唐宋時期的商業繁榮、明清時期的城市發展,再到近現代作為抗戰時期陪都的重要地位,以及新中國成立後的建設與發展。展廳內陳列了重慶不同歷史時期的碑刻、古籍、老照片、民俗器物等,其中抗戰時期的文獻資料、民國時期的生活物件等藏品,直觀反映了重慶在不同歷史階段的城市風貌和社會變遷,讓觀眾深入瞭解重慶的城市文化底蘊。

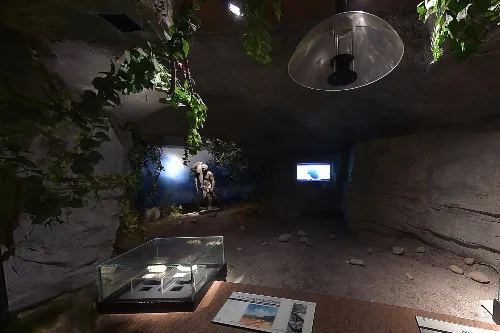

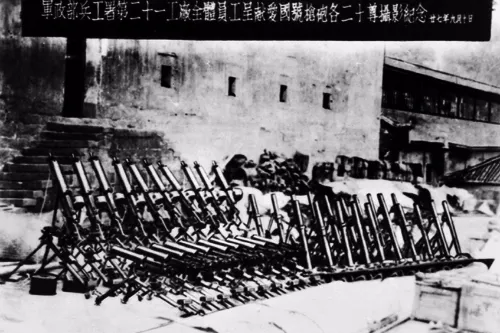

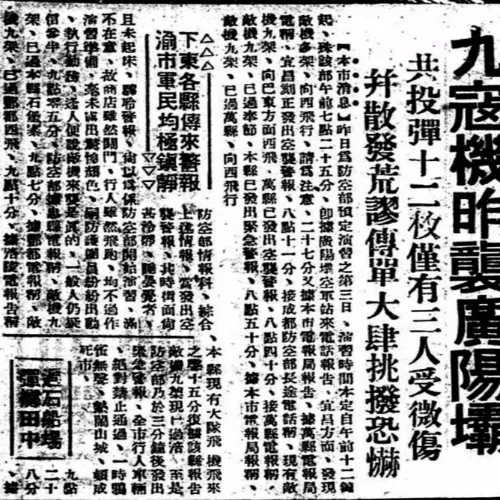

抗戰歲月展廳

抗戰歲月展廳面積約900平方米,是展現重慶抗戰歷史的重要展區。該展廳透過豐富的文物、圖片、文字資料和場景復原,全面呈現了1937年至1945年重慶作為戰時首都的重要歷史。展廳內陳列了抗戰時期的武器裝備、政府公文、報刊雜誌、民眾生活物品等實物,還原了當時的防空洞、戰時辦公場所等場景。同時,展廳重點展示了重慶在抗戰中的戰略地位,包括外交活動、工業內遷、文化救亡等重要歷史事件,生動再現了全國人民在重慶凝聚力量、頑強抗敵的壯闊歷程,具有深刻的愛國主義教育意義。

歷代瓷器展廳

中國是瓷器的發源地。大約在商代中期(約公元前16世紀)就出現了原始瓷器。到戰國(公元前475─220年)晚期燒製出基本成熟的瓷器。瓷器是中國文物寶藏中十分璀璨的一類。瓷器是以瓷土(高嶺土、長石、石英)為原料,經過粉碎、淘洗、拉坯成形、乾燥、上釉等工序,然後入窯烘燒而成,燒製溫度在1200℃以上。其胎體緻密堅硬,不吸水,撞擊時有金屬聲,釉層透明且富有光澤,是實用與藝術和諧統一的瓷製品。

漢代雕塑藝術展廳

漢代雕塑藝術展廳面積約500平方米,專門展示三峽地區及重慶周邊出土的漢代雕塑文物。展廳內的核心展品為漢代的陶俑、石闕、畫像石等,其中包括姿態各異的舞俑、樂俑、武士俑,以及雕刻精美的漢代石棺和畫像石。這些雕塑作品造型古樸生動,真實反映了漢代的社會風貌、喪葬習俗和審美觀念,是研究漢代雕塑藝術和社會文化的重要實物資料。展廳透過合理的佈局,讓觀眾清晰看到漢代雕塑的工藝特色,感受漢代藝術的雄渾大氣。

遊玩路線

推薦半日深度遊玩路線,全程約3.5小時。從博物館正門進入後,首先前往一樓的壯麗三峽展廳,花費約40分鐘沉浸式瞭解三峽的自然與人文精華,這是認識三峽文化的基礎。隨後前往同樓層的遠古巴渝展廳,用時30分鐘感受巴渝早期文明的獨特魅力,重點觀賞巴式青銅器藏品。接著前往二樓的城市之路展廳,花費40分鐘梳理重慶的城市發展脈絡,再步行至相鄰的抗戰歲月展廳,用35分鐘回顧重慶的抗戰歷史。之後前往三樓的歷代瓷器展廳,預留25分鐘欣賞瓷器珍品,最後參觀漢代雕塑藝術展廳,用時20分鐘感受漢代雕塑的古樸之美。若時間充裕,可前往博物館地下一樓的臨時展廳,瞭解最新的專題展覽。全程可依據自身興趣調整各展廳停留時間,展廳之間透過無障礙通道相連,步行路線順暢,無須折返。

遊玩建議

- 博物館展廳眾多,建議預留3 - 4小時的遊玩時間,若對某類文化或展品特別感興趣,可適度延長至5小時,避免行程過於仓促。

- 每週二至週日9:00 - 17:00開放,每週一閉館(國家法定節假日除外),建議選擇工作日前往,此時遊客較少,參觀體驗更佳。

- 博物館提供免費人工講解服務,講解時間為上午10:00和下午14:30,每場次講解時長約90分鐘,也可租賃電子講解器,協助深入理解展品背後的文化內涵。

- 展廳內設有多個休息區,每遊覽1 - 2個展廳可稍作休息;館內配備飲水設施,建議自備水杯,既環保又便捷。

- 博物館定期舉辦專題講座、文物修復體驗等互動活動,可提前關注官方公眾號,若恰逢活動時段,參與活動能豐富遊玩體驗。

注意事項

- 展廳內禁止吸菸、飲食,嚴禁攜帶易燃易爆、管制刀具等危險物品入館,館內設有物品寄存處,可存放大型行李及不便攜帶的物品。

- 愛護文物及公共設施,禁止觸摸展品、展櫃和牆面,不得隨意刻畫或損壞館內設施,違者將依法承擔相應責任。

- 展廳內允許拍照,但禁止使用閃光燈、三腳架和自拍桿,避免強光對文物造成損害,也不要影響其他遊客參觀。

- 遵守館內秩序,保持安靜,不要在展廳內追逐打鬧、大聲喧嘩,手機建議調至靜音模式。

- 未滿十八歲者、老年人、行動不便者需由成年人陪同入館,館內設有無障礙設施,可提前諮詢工作人員獲取相關協助。

交通

- 軌道交通:搭乘軌道交通2號線至曾家岩站下車,從C口出站後步行約800米即可到達;或搭乘軌道交通10號線至大禮堂站下車,從A口出站後步行約500米抵達。

- 公車:可搭乘152路、181路、262路、421路、829路、862路等公車線路至大禮堂站下車,下車後步行約300米就能到達博物館正門。

- 自駕:從重慶市區出發,依據導航指引前往渝中區人民路236號,博物館周邊設有專用停車場,停車收費標準為小型車輛5元/小時,全天最高收費30元。

開放時間

常規開放時間為每週二至週日的9:00 - 17:00,16:30停止遊客入館,每週一(國家法定節假日除外)閉館進行文物維護與展廳整備。國家法定節假日期間,開放時間調整為9:00 - 18:00,17:30停止入館。此外,若遇重大活動或特殊情形需臨時調整開放時間時,博物館會提前透過官方網站、微信公眾號等平台發布公告,建議遊客出行前核對最新開放資訊,避免耽誤行程。

門票

免費參觀。可在微信中搜尋服務號「重庆中国三峡博物馆」,獲取最新動態。